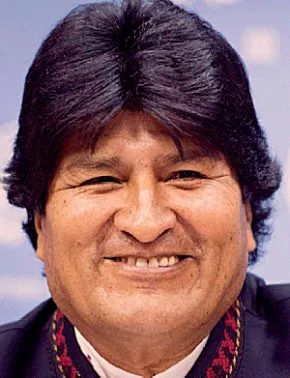

Evo Morales Ayma

Presidente del Estado Plurinacional (2006-2019)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

(Texto actualizado hasta 2014; véase nota de actualización hasta 2019)

Dos reelecciones, en 2009 y últimamente en octubre de 2014, con más del 60% de los votos articulan el largo mandato del dirigente socialista aymara Evo Morales, sin parangón en Bolivia y aun en América Latina. En 2005, el hoy todavía líder de los campesinos cocaleros del Trópico de Cochabamba subió triunfalmente al poder como el primer presidente indígena de la nación andina, trayendo una trayectoria de opositor beligerante a los gobiernos que le habían precedido —contribuyó decisivamente a la caída de dos de ellos, los de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, en medio de los graves disturbios conocidos como la guerra del gas— y esgrimiendo las promesas de "abolir" el modelo económico liberal, "renacionalizar" los hidrocarburos y "refundar" el Estado hasta sus cimientos. Su impactante victoria electoral en el país más pobre de América del Sur fue el reflejo del ansia de reparación histórica de la amplia mayoría de población indígena y mestiza secularmente excluida o marginada por la "oligarquía" tradicional de estirpe criolla, a la sazón diana constante de las acusaciones de este sindicalista del campo fogueado en las luchas reivindicativas de los pueblos originarios.

EL PRIMER MANDATO (2006-2010) En su primer mandato, Morales, un tribuno popular de discurso contundente modulado por la contención gestual y las limitaciones oratorias, despreocupado de las redes sociales y poco aficionado, confiesa, a la lectura, soltero, futbolista y enemigo jurado del traje y la corbata —que suple por el poncho altiplánico, la camisa de manga corta, el famoso jersey a rayas y la chaqueta oficial de alpaca— por parecerle "símbolos de la clase dominante", hizo confirmación de tantas expectativas como aprensiones suscitadas dentro y fuera del país.

Junto con la estatalización por decreto (1 de mayo de 2006) del gas y el petróleo traducida en la reescritura obligatoria de los contratos con las operadoras extranjeras y en la nueva cuota aumentada de ingresos fiscales para el Estado, el arranque de una reforma agraria de tipo radical con reparto de tierras y expropiación de latifundios, el inicio de nacionalizaciones también en otros sectores estratégicos como la minería y las telecomunicaciones, y la adopción de un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo para reducir las agudas desigualdades sociales, Morales puso en marcha un proceso constituyente de recorrido tortuoso. El mismo se vio obstaculizado por no disponer de entrada de la mayoría de dos tercios en la Asamblea elegida en julio de 2006, donde el partido del presidente, el MAS, poseía solo mayoría absoluta, y, en ausencia del consenso más elemental en democracia, por el boicot de la oposición conservadora, que imputó al Ejecutivo groseras maniobras autoritarias y medidas populistas con sabor a revancha.

Luego, a la aprobación, rodeada de polémica y tensión, del borrador constitucional a finales de 2007 en Sucre y Oruro siguieron el desafío de los cuatro departamentos de la próspera media luna boliviana, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los más boyantes del país, que celebraron sendos referendos unilaterales de amplia autonomía no reconocidos por La Paz, y un referéndum revocatorio de altas autoridades políticas del Estado que el presidente ganó con facilidad. 2008, el año más crispado del mandato de Morales, cuando Bolivia se asomó peligrosamente a los abismos del enfrentamiento civil y la fractura territorial entre un Occidente andino, minero y cocalero, más poblado pero económicamente rezagado, fiel a Morales, y un Oriente tropical, gasífero y emprendedor, donde la oposición era fuerte, concluyó con un precario acuerdo político que permitió por fin la ratificación en referéndum y la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, sustitutiva de la de 1967, en enero y febrero de 2009.

La flamante Carta Magna, saludada por Morales como el instrumento para la transición legal, tras "500 años de injusticia y opresión", desde el "colonialismo neoliberal" propio de la vieja república hasta un modelo de país "digno, solidario y productivo", declaraba que Bolivia era un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Su articulado recogía la rigurosa libertad de cultos, el reconocimiento específico de los derechos de los pueblos indígenas, un amplio catálogo de derechos socioeconómicos de todos los bolivianos, la consagración de un sistema económico "plural" y la propiedad exclusivamente pública de los recursos naturales, cuya explotación sería siempre en beneficio del pueblo.

EL SEGUNDO MANDATO (2010-2015) En su segundo período de gobierno, Morales ha expandido la campaña de nacionalizaciones al sector eléctrico, ha buscado la industrialización de los hidrocarburos y ha valorado con calma las suculentas perspectivas que abre la explotación a gran escala del litio, metal estratégico del que el país andino posee las mayores reservas mundiales. Tras doblegar el Estado boliviano a las multinacionales, resignadas a embolsarse menos beneficios, el sector energético precisa de más inversión foránea para asegurar los niveles óptimos de producción, máxime después de que en 2010 un informe oficial rebajara drásticamente las reservas probadas de gas, el 84% de las cuales están en Tarija. En mayo de 2010 nacieron también las nuevas autonomías departamentales, lo que supuso la conversión de las prefecturas en gobernaciones. El alcance de esta descentralización introducida por la nueva Ley Fundamental, es, empero, restringido.

Por otro lado, el mandatario ha encajado la corrupción galopante y el pésimo funcionamiento de la compañía estatal YPFB, con el consiguiente perjuicio a las posibilidades del desarrollo energético, y, no menos importante, otra ola de contestaciones ciudadanas, esta vez protagonizadas por una serie de movimientos indígenas, campesinos y obreros. Son los mismos colectivos sociales en que se sustenta el dominio electoral del MAS y muchos de cuyos miembros, de hecho, ya han entrado con fuerza en las diversas instancias del poder político y económico, desplazando en parte a las viejas élites.

En 2011, el rechazo de la calle a la subida de los precios de los carburantes (gasolinazo) y a la construcción de una carretera en la reserva amazónica TIPNIS obligaron al presidente, propenso a detectar conspiraciones golpistas en su contra, a dar marcha atrás. Este último episodio, además, cuestionó seriamente el perfil de Morales como adalid de las causas indigenistas y conservacionistas: los manifestantes del TIPNIS fueron reprimidos y escarnecidos desde La Paz como en los tiempos del anterior régimen. En 2012 y 2013, los sindicatos de trabajadores COB y FSTMB lanzaron duros pulsos huelguísticos al Gobierno exigiéndole alzas salariales y la entrega del control de los pozos mineros a los obreros estatales en lugar de a los cooperativistas privados.

SOCIO FUNDAMENTAL DE LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA Y DEFENSOR DE LA COCAEn la política exterior, ámbito donde se ha mostrado muy activo, Morales se apresuró a unirse de manera oficial al alineamiento continental bolivariano orquestado por Hugo Chávez. Este amigo, patrocinador y aliado de excepción tenía una obra revolucionaria en Venezuela susceptible de inspirar infinidad de ideas y proyectos a los masistas bolivianos, que luego los adecuaban a las especificidades nacionales. En abril de 2006, tres meses después de entrar en el Palacio Quemado, Morales convirtió a Bolivia en la tercera pata del bloque ALBA, robusteciéndolo en añadidura con una iniciativa original suya, el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), alternativo a los tratados de libre comercio bilaterales con Estados Unidos. Dentro del eje bolivariano, Morales ha dado rienda suelta a sus mensajes antineoliberales, anticapitalistas y antiimperialistas, al tiempo que obtiene los frutos de las cooperaciones agro-energética con Venezuela y educativo-sanitaria con Cuba; esta última ha ayudado a que en 2014 la UNESCO declare a Bolivia país libre de analfabetismo.

Con los demás países sudamericanos, las relaciones han presentado carices muy variados. Las tempranas nacionalizaciones hidrocarburíferas, que afectaron a los intereses de Petrobras, enturbiaron los tratos con Brasil, país provisto de un Gobierno de izquierda de entrada próximo al MAS, antes de aceptar en 2007 el presidente Lula da Silva los nuevos precios del gas importado desde Bolivia y la compra por YPFB de las dos refinerías operadas por Petrobras. También distanciaron a La Paz y Brasilia los biocombustibles, de los que Morales abomina, al igual que los transgénicos, según él causa de "calvicie y homosexualidad". Con la Argentina del matrimonio Kirchner Morales ha tenido un excelente entendimiento, consiguiendo que Buenos Aires le compre gas más caro y formando junto con Caracas una alianza estratégica tripartita de productores y exportadores de gas, Opegasur, en agosto de 2007.

A Chile, el líder boliviano no se ha cansado de reclamarle la devolución de la salida al mar por Atacama perdida en la guerra de 1879; hasta que no se satisfaga esta demanda territorial básica, advierte La Paz, seguirá rigiendo la política del "ni una molécula de gas" para el vecino de la vertiente occidental de los Andes. En abril de 2013, siendo presidente en Santiago el conservador Sebastián Piñera, y después del prometedor diálogo abierto con la socialista Michelle Bachelet, Bolivia dio el paso de demandar a su vecino ante el Tribunal Internacional de La Haya. También han sido notables los roces con Perú y Colombia a causa de una serie de divergencias bilaterales y regionales. Con Paraguay, en cambio, Morales alcanzó en 2009 un histórico acuerdo de delimitación de fronteras, pendiente desde el final de la Guerra del Chaco en 1935. Y con el Ecuador de Rafael Correa las relaciones no han podido ser mejores, como corresponde a dos de los puntales del ALBA.

En cuanto a la integración regional al margen del ALBA y del eje gasífero con Venezuela y Argentina, la Bolivia de Evo ha seguido participando, aunque sin mucha fe, en la deshilachada Comunidad Andina, en diciembre de 2012, una vez superadas las diferencias energéticas con Brasil, firmó su adhesión al MERCOSUR y en mayo de 2008 fue miembro fundacional de la UNASUR. En septiembre de aquel año la UNASUR respaldó sin fisuras a Morales cuando la rebelión de los autonomistas orientales desembocó en la masacre de manifestantes progubernamentales en Pando, crimen tras el que se atisbó un intento de subversión del orden democrático. En julio de 2013 la organización sudamericana volvió a solidarizarse con el presidente a raíz del incidente de la negación por varios países europeos del espacio aéreo al avión que lo transportaba procedente de Rusia, solo porque Estados Unidos sospechaba que a bordo iba nada menos que el empleado prófugo de la CIA Bill Snowden.

Este insólito episodio, que indignó a Morales, fue el enésimo capítulo de las tormentosas relaciones con Washington, a su vez muy molesto por la nueva política de Estado boliviana de regularizar y controlar, vinculándolo a las necesidades del consumo tradicional y a un esquema de desarrollo agrícola, el cultivo de hoja de coca, poniendo fin así al desarraigo militarizado de cocales, y por la campaña internacional del dirigente para convencer de que "coca no es cocaína". Según él, y aquí Morales habla en nombre propio, los productores rurales de coca de ninguna manera pueden ser vistos como "narcotraficantes", como los consumidores de la hoja vegetal tampoco son "narcodependientes".

En 2008 el Gobierno, entre acusaciones de inmiscuirse en los asuntos internos al dar cobertura a la oposición autonomista cruceña, declaró persona non grata al embajador estadounidense y canceló las operaciones de la agencia antidrogas DEA en Bolivia. Washington respondió con la expulsión del representante diplomático boliviano y la suspensión del trato arancelario preferencial. La postura antiisraelí de Morales en el conflicto de Palestina y sus coqueteos con Irán mantuvieron viva la rencilla. En 2011 Morales abordó la normalización de las relaciones con la Administración Obama, pero sin retorno de la DEA. En mayo de 2013, justo antes del incidente diplomático con Europa por el aterrizaje forzoso y retención en Viena del avión presidencial, Morales ordenó marcharse a la USAID, la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo, con renovadas imputaciones de injerencia.

POLÉMICA CONQUISTA DEL TERCER MANDATO CON EL HORIZONTE DE 2020Cuando en octubre de 2008 suscribió con la oposición conservadora el acuerdo que permitió desbloquear la compleción del proceso constituyente, Morales se comprometió a no presentarse a la Presidencia por tercera vez en las elecciones de 2014, luego aceptaba que la prohibición de la segunda reelección por cinco años más, establecida por el nuevo texto constitucional, tuviera en cuenta su actual mandato, el primero. Tras iniciarse el período de gobierno 2010-2015, sin embargo, el oficialismo, aduciendo diversas interpretaciones legales, empezó a hacer campaña a favor de la tercera postulación consecutiva. La voluntad reeleccionista de Evo fue avalada en abril de 2013 por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual estableció que el mandato de 2006-2010 no era computable a este efecto al ser anterior a la refundación del Estado por la nueva Carta Magna.

Morales vio expedito por tanto el camino para mantenerse en el Palacio Quemado hasta 2020, si tal era el deseo de los electores convocados a los comicios de 2014. La situación general era ampliamente favorable a sus aspiraciones: la economía marchaba francamente bien, con un ritmo de crecimiento del PIB que desde 2006 se había mantenido bastante estable en los niveles medio-altos (un 5% de media, aunque ahora la tasa superaba el 6%), el Estado ingresaba más gracias a la nueva legislación sobre hidrocarburos y el Gobierno disponía de dinero fresco para costear la reducción de la pobreza y elevar las rentas de la población; el desempleo disminuía, las arcas públicas estaban saneadas, las balanzas fiscal y comercial presentaban superávit, el tipo de cambio permanecía estable, las reservas internacionales alcanzaban niveles récord y la inflación se hallaba bajo control.

El legado socioeconómico de nueve años de gobiernos de Evo Morales podría parecer hasta fasto si no se tuvieran en cuenta, entre otros lastres, el peso desmedido de la economía sumergida, la escasez de tejido industrial generador de riqueza estructural y no coyuntural como la que producen las exportaciones, y lo mucho que quedaba por hacer para mejorar los estándares de desarrollo humano. La sensación de un país metido en la senda del progreso más los pactos de convivencia y mutuo interés con sus adversarios más acérrimos y poderosos, los empresarios de Santa Cruz, seducidos con créditos e inversiones por un presidente ganado para el pragmatismo, hicieron de las votaciones generales del 12 de octubre de 2014 una suerte de mero trámite democrático para Morales, más cuando no tenía en frente a ningún contrincante capaz de hacerle sombra. Con el 61% de los votos, Evo se impuso cómodamente a Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga Ramírez, dos rivales del centro-derecha ya batidos en 2005 y 2009. Y dato significativo, puesto que ilustra el final de la polarización política y regional que tuvo atenazada a Bolivia años atrás, su candidatura fue la más votada en todos los departamentos del país salvo en Beni.

| Nota: este texto está actualizado hasta 28/10/2014. El 22/1/2015 Evo Morales inauguró su tercer período presidencial, con mandato constitucional hasta 2020. El 21/2/2016 el Gobierno de Bolivia sometió a referéndum una reforma constitucional que permitiría al presidente y al vicepresidente ser reelectos dos veces de manera continua, pero el electorado, con el 51,3% de los votos, se pronunció en contra de la medida. Sin embargo, el 28/11/2017 el TCP, en respuesta a un recurso presentado por el grupo parlamentario del MAS, declaró "inconstitucionales" los artículos de la ley suprema que fijaban en dos el número de ejercicios presidenciales, de manera que Morales quedaba habilitado para optar a la reelección continua sin limitaciones. En efecto, Morales volvió a presentarse a las elecciones del 20/10/2019, buscando el cuarto mandato hasta 2025. La confirmación por el TSE de los resultados que daban a Morales como ganador en la primera vuelta y sin necesidad de tener que disputar el balotaje con su contrincante de la oposición, el ex presidente Carlos Mesa, desató una gran protesta política y social en la que se sostuvieron denuncias de fraude; Morales afirmó que estaba en marcha un "golpe de Estado" en su contra, pero la OEA confirmó gruesas irregularidades e indicios de fraude en el escrutinio electoral. Sometido a una gran presión, desprovisto del apoyo de las cúpulas militar y policial, y en medio de disturbios callejeros, Morales anunció el 10/11/2019 la repetición de las elecciones, pero horas después remitió su dimisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dos días más tarde, con el país sumido en un vacío de poder institucional, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, miembro del partido opositor MDS, se proclamó presidenta interina de la República. Morales tomó refugio en México, al tiempo que el Gobierno de Áñez enfrentaba las protestas y disturbios de los partidarios del MAS. |

1. La lucha por la supervivencia de un aymara del Altiplano

2. Emigración al Trópico de Cochabamba e inicio de una nueva vida como cultivador de coca

3. Sindicalista contrario a los programas gubernamentales de erradicación de cocales

4. Salto a la política partidista y electoral en 1995: nace el MAS

5. Primera tentativa de ganar el poder en 2002 con un programa de izquierda

6. Actuación determinante en la guerra del gas y la caída de Sánchez de Lozada

7. Una oposición fluctuante al presidente Mesa: de la tregua social a la presión callejera

8. Victoria electoral en 2005 bajo las banderas de la nacionalización de los hidrocarburos y la abolición del sistema neoliberal

9. Los hitos domésticos de primer mandato: el decreto Héroes del Chaco, la Constitución del Estado plurinacional y el desafío autonomista del Oriente

1. La lucha por la supervivencia de un aymara del Altiplano

Evo Morales nació en 1959, rigiendo el Gobierno de Hernán Siles Zuazo y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), en una minúscula y remota comunidad rural del departamento altiplánico de Oruro, Isallavi. La aldea pertenece al cantón de Orinoca del municipio de Santiago de Andamarca de la provincia Sur Carangas, y, de acuerdo con la ordenación tradicional del territorio heredada del imperio inca, forma parte del ayllú o unidad comunitaria de Sullka. Su alumbramiento fue en el seno de una familia de indios aymaras de pura cepa y en medio de unas condiciones materiales de penuria extrema. De los seis hermanos que tuvo, cuatro murieron antes de cumplir los dos años por culpa de las enfermedades que se cebaban con los campesinos y mineros, pobres de solemnidad, de una región maltratada en todos los aspectos. El propio Evo estuvo a punto de perecer en los últimos momentos de su gestación a causa de una hemorragia interna que únicamente una curandera del lugar, con remedios a base de hierbas, entre ellas la hoja de coca, consiguió atajar a su madre. Junto con Evo salieron adelante una hermana mayor, Esther, y un hermano menor, Hugo.

La comunidad de Isallavi carecía de todos los servicios fundamentales, ya fuera la luz, el agua corriente, el alcantarillado o la atención médica. El teléfono era una rareza de la que solo se sabía que existía. El lugar no tenía acceso por carretera y los caminos vecinales apenas podían ser transitados por vehículos de ciudad. Los padres, Dionisio Morales Choque y María Ayma Mamani, a los que jamás se les habría pasado por la imaginación que uno de sus hijos pudiera llegar a presidente de Bolivia (y que no iban a vivir para verlo), subsistían con los exiguos frutos de las áridas parcelas de tierra que cultivaban, la cría de llamas y los trabajos esporádicos como jornaleros agrícolas. Los Morales tenían por toda propiedad una vivienda construida con paja y adobe de 32 metros cuadrados, superficie en la que se apretujaban el dormitorio, la cocina-comedor, un cubículo para almacenar tubérculos y grano de maíz, y una cuadra que daba cobijo a un puñado de cerdos y ovejas.

El niño Evo ayudaba a sus progenitores faenando en el campo y pastoreando y trasquilando llamas, en las duras condiciones (frío y sequedad a partes iguales, y a una altitud, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que puede hacer enfermar a una persona no acostumbrada a la baja presión atmosférica) de la puna orureña, pero no por ello renunció a recibir toda la formación escolar que estuviera a su alcance. Mostraba interés por el fútbol, la música y la actualidad informativa, que escuchaba por la radio, ya que a su aldea los periódicos no llegaban y la poca televisión nacional que se emitía era un medio de comunicación aún más inaccesible. El hoy presidente recuerda que cuando tenía cuatro o cinco años, sus padres le llevaron en un largo viaje hasta la provincia argentina de Jujuy, lindera con el sur de Bolivia, donde Dionisio Morales esperaba encontrar trabajo como zafrero. Allí, mientras los adultos laboraban en los cañaverales partiendo y acarreando las plantas azucareras, el hijo sacaba algunas moneda vendiendo helados.

Quiso el matrimonio Morales que su retoño estuviera escolarizado el tiempo que tuvieran que pasar en Argentina, pero el muchacho apenas se manejaba con el idioma español, pues en Isallavi los paisanos hablaban preferentemente el aymara, su lengua ancestral, y se quedaba rezagado en el aula, así que dejó de enviarle al colegio local. En 1966 la familia volvió a Isallavi y el chico retomó los cursos de primaria en la localidad de Calavillca. Posteriormente, con 12 años, Evo acompañó a su padre en otro viaje de un mes de duración que les llevó hasta los valles de Cochabamba, unos 150 km al nordeste, para hacer trueque de productos con el rebaño de llamas que llevaban consigo. Las odiseas familiares en busca de alimentos fueron obligadas a principios de los años setenta, y alguna de ellas adquirió tintes dramáticos porque el camino era extenuante y los víveres escasos o nulos.

En una ocasión en que el hambre apretaba y no tenían nada que llevarse a la boca, a Morales padre e hijo les llegó un maná providencial en la forma de las peladuras de naranja que los pasajeros de un autobús arrojaron por la ventanilla justo al cruzarse con ellos en la pista por la que caminaban. Tres décadas más tarde, Morales iba a retrotraer a este episodio el origen de uno de sus anhelos infantiles: conseguir viajar en un autobús interurbano y permitirse el lujo de tirar a la carretera las cáscaras de las naranjas que se ha comido en el asiento.

Ya entrado en la adolescencia, Morales se desplazó a Oruro, la capital departamental, para realizar estudios de secundaria en el Colegio Marcos Beltrán Ávila, una casa docente frecuentada por chavales sin recursos. Para poder mantenerse, compaginó las clases con la práctica de los oficios de panadero, obrero de fábrica de ladrillos, futbolista de equipo local y trompetista de la banda Real Imperial, que dirigía el folclorista Santiago Tuco. En 1977 terminó el bachillerato y el día de su graduación pudo registrar un dato curioso: fue, da a entender el interesado, el último de su vida en que se puso un traje y una corbata, solo para posar para la foto. Que después de aquel día Morales pudiera volver a trajearse y encorbatarse para asistir a ceremonias familiares o a bodas de amigos (de lo cual no se tiene constancia) no relativiza el hecho de que el futuro presidente de la República siempre despreciara ese "símbolo de la clase dominante".

Una vez licenciado del servicio militar obligatorio en el Regimiento Ingavi IV de Caballería, en La Paz, donde, según parece, sufrió abusos en un ambiente de desprecio y humillación a los reclutas indios procedentes de los rincones más apartados del país, Morales se encontró en la misma situación de miles de jóvenes de su condición racial y social: todas las puertas profesionales estaban cerradas salvo si se trataba de agotar el sudor en los trabajos que mayor esfuerzo físico requerían, como los de la minería, o de cobrar salarios de pura miseria. Evo regresó a casa con las manos vacías. Discurría 1980, época en que Bolivia se debatía en un caos de golpes de Estado militares e intentos de retorno al Gobierno civil. Esta etapa, la más turbulenta en décadas de historia nacional, comenzó con el fiasco electoral de 1978, al cabo de la dictadura derechista del general Hugo Banzer, y no terminó hasta la proclamación presidencial del viejo dirigente emenerrista Hernán Siles Zuazo en 1982.

Aquel mismo año la familia Morales al completo abandonó Oruro y se sumó a la ola de emigrantes del Altiplano que no encontraban futuro en la minería del estaño, en crisis terminal, y que confiaban en emprender una nueva vida en Cochabamba, el departamento más fecundo del país y base de la producción agrícola nacional, en la región geográfica subandina. Aunque no se dedicaban a la minería, los Morales y muchos de sus vecinos emprendieron el éxodo a levante porque la puna de Oruro, asolada por la sequía y las heladas, se había convertido en tierra yerma.

2. Emigración al Trópico de Cochabamba e inicio de una nueva vida como cultivador de coca

Los Morales se instalaron en Puerto San Francisco, provincia del Chapare, en el corazón del Trópico de Cochabamba, una región feraz tapizada de espesas selvas siempre húmedas por una de las pluviometrías más elevadas del mundo, que ofrecía un paisaje radicalmente distinto del de Oruro, así como una climatología mucho más benigna. La familia, aunque siguió siendo pobre, pudo al menos ahuyentar los espectros de la enfermedad y el hambre gracias a sus actividades hortofrutícolas. Evo se instaló como arrocero, y según él mismo cuenta, le fue bien con este producto hasta que la competencia del arroz brasileño, más barato que el chapareño, achicó al mínimo las posibilidades de obtener beneficio, por lo demás siempre humildes.

Para escapar de la precariedad crónica, Morales se decantó por el cultivo de la coca, cuyas cosechas tenían asegurada la venta a un precio alto y estable. En Bolivia (y también en Perú y Colombia), desde hacía miles de años, el pijcheo o mascado de la hoja de coca era un hábito de las comunidades indígenas que satisfacía necesidades religiosas, como vehículo sacramental o místico, y nutricionales, como sucedáneo de alimentos más convencionales y como energético. La mitología de los incas quechuas narra que Inti, el dios Sol, ordenó a su esposa y hermana Mama Quilla, la diosa Luna, que sembrara el arbusto sagrado para que con sus hojas los hombres pudieran aliviar la fatiga, el hambre y la sed. La planta en sí fue deificada como Mama Coca, una divinidad vinculada a la sensualidad, el bienestar y la alegría.

Pero el motivo de que a principios de los años ochenta la hoja de coca experimentara una demanda sin precedentes y constituyera un negocio lucrativo que ningún otro producto del campo podía igualar era bien distinto: el floreciente narcotráfico, que necesitaba ingentes cantidades de materia prima verde para elaborar el estupefaciente ilegal de la cocaína, un alcaloide que solo se obtiene al cabo de un complicado proceso de laboratorio. Las vastas redes criminales que tenían los centros de producción en Bolivia y Colombia, los nudos de tránsito y distribución en Panamá y México, y el mercado de consumo en Estados Unidos, y que estaban ampliamente infiltradas en las estructuras del Estado boliviano (en el Ejército, corrupto hasta la médula, en primer lugar), hallaron en el Chapare un auténtico vergel cocalero.

Morales prosperó relativamente como cultivador de coca y adquirió notoriedad local como organizador de un equipo de fútbol y como paisano interesado en las problemáticas de sus vecinos, como él, campesinos indios. Inquieto y autodidacta, no tardó en encauzar su activismo social por las sendas del sindicalismo agrario y el indigenismo militante, impregnándose de ideas de izquierda. Quien habría querido seguir estudiando más allá del bachillerato cursado en aquel destartalado colegio orureño tomó conciencia de las realidades histórica, política y social de su pueblo, objeto de sometimiento y explotación multiseculares por las élites blancas de ascendiente español, en, según su propia expresión, la "universidad de la calle". Morales recuerda que la decisión de incorporarse al mundo sindical tuvo mucho que ver con una atrocidad policial de la que fue testigo directo: en el curso de una operación antidroga, los agentes acusaron a un muchacho de su grupo de ser narcotraficante y allí mismo le bañaron en gasolina, le prendieron fuego y lo quemaron vivo.

Un importante sustrato del aprendizaje ideológico de Morales fue la obra del intelectual marxista Fausto Reinaga, fundador en 1969 del Partido Indio de Bolivia (PIB). Contrario al "comunismo criollo", Reinaga era una especie de profeta de la conquista revolucionaria del poder por los indígenas y la reconstrucción, desde una perspectiva moderna, del Tahuantinsuyu, el nombre quechua que designaba al gran imperio inca, el cual se extendía desde Ecuador hasta Argentina y Chile. Algunos sectores del indigenismo radical boliviano preferían hablar de la restauración del Collasuyu, la provincia sudoriental del imperio, que englobaba lo que hoy es Bolivia occidental.

Afiliado a un pequeño sindicato agrícola local que tomaba el nombre del lugar, San Francisco, en 1983 el campesino cocalero se hizo cargo de la secretaría de deportes del gremio y dos años después ya ostentaba su secretaría general. Morales, aún un veinteañero joven, se hizo un hueco en el grupo de tribunos populares del frente sindical, líderes natos que hacían oír la voz de los trabajadores de cada ramo y que sostenían sus derechos frente a las políticas gubernamentales de ajuste. El ascenso de Morales en el aparato gremial fue rápido. En 1988 sus compañeros le eligieron secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba, organización que agrupaba a los cocaleros chapareños y que bajo su liderazgo articuló un plantel de demandas sobrepuestas a las reivindicaciones puramente laborales, como eran la preservación de los recursos naturales, el respeto de los estilos tradicionales de vida y la promoción de los derechos sociales de los agricultores, que en su inmensa mayoría eran asimismo indígenas.

Entonces, discurría el cuarto año del Gobierno emenerrista de Víctor Paz Estenssoro. En 1985, a los pocos días de asumir la Presidencia, Paz Estenssoro había promulgado el célebre Decreto Supremo 21060, punto de arranque que fue de la Nueva Política Económica (NPE), un programa de ajuste estructural y estabilización monetaria y financiera basado en la terapia de choque y que, más allá del remedio coyuntural contra la hiperinflación, buscaba revertir el estatismo de la economía boliviana, obra de la revolución movimientista de 1952 —de la que él mismo había sido artífice—, e insertarla en las dinámicas del libre mercado.

Fue en 1988, precisamente, cuando el Gobierno conservador del MNR consiguió que el Congreso aprobara, el 19 de julio, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1.008), que restringía la producción de hoja de coca al diferenciar entre la destinada al consumo tradicional y "lícito", y la destinada a la transformación química con resultados de farmacodependencia y toxicomanía, es decir, a la obtención de cocaína. En lo sucesivo, el Estado aplicaría una política de limitación de las cosechas lícitas en régimen de minifundio, y de reducción y sustitución graduales de las cosechas calificadas de "excedentarias", mediante la siembra de cultivos alternativos o bien con el desarraigo forzoso de cocales sin derecho a indemnización. Con esta nueva legislación, Paz Estenssoro respondía a las presiones del Gobierno de Estados Unidos, que le exigía no solo la presencia de asesores militares en las operaciones de destrucción de laboratorios clandestinos de procesado de cocaína y de persecución de los capos mafiosos, sino también la aplicación de una política antidroga integral que pasaría por la completa erradicación de las plantaciones. Washington insistía en que la manera más eficiente de estrangular el narcotráfico era quebrar la producción en origen.

3. Sindicalista contrario a los programas gubernamentales de erradicación de cocales

Aunque Paz Estenssoro y, sobre todo, su sucesor en la Presidencia en agosto de 1989, Jaime Paz Zamora, del socialdemócrata Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), no estaban dispuestos a acatar la demanda de erradicación total porque eso provocaría la ruina de los 300.000 bolivianos que tenían en la coca su única fuente de ingresos, la mera ejecución de los programas de cultivos alternativos y de desarraigos forzosos soliviantó a Morales y su gente. Fue el comienzo de una campaña de protestas agrarias que se solapó al conflicto social atizado por los obreros del sector industrial minero, cuya dolorosa reconversión rechazaban la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), y otros sindicatos y partidos de izquierda. En 1989 Morales se opuso resueltamente al plan de reducir la superficie agrícola dedicada a la coca desde los 150.000 acres a solo 30.000, que afectaba sobre todo al Chapare, origen del 70% de la hoja de coca boliviana, con el argumento de que el Gobierno ya había incumplido sus promesas de desarrollar los cultivos alternativos acompañados de inversiones públicas en el desarrollo humano de la región.

A lo largo de la Administración mirista, la Federación del Trópico se movilizó en contra de la campaña antidroga y Morales multiplicó las advertencias de tono radical, sobre que los agentes del Estado encontrarían una resistencia violenta en el Chapare si trataban de imponer la Ley 1.008 por las bravas (los uniformados ya habían matado a balazos a varios paisanos), y que ellos, los cocaleros, defenderían sus plantaciones "con la vida". Paz Zamora se encontró con esta animosidad a pesar de jugarse su imagen en el exterior con una arriesgada campaña pedagógica para convencer a los gobiernos y a las opiniones públicas de los países desarrollados del Norte del error que suponía confundir la hoja de coca con la cocaína. Antes de Paz Zamora, ningún presidente había puesto tanto énfasis en el derecho de los bolivianos a cultivar y consumir el vegetal por razones culturales.

En 1990 Morales extendió su activismo a la COB y sondeó con su cúpula la formación de una alianza obrero-campesina con aspiraciones políticas de poder, pero esta estrategia no fructificó, lo que no fue óbice para que la COB apoyara la causa de los cocaleros y estos secundaran las huelgas obreras contra el amago de Paz Zamora de privatizar la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Convertido en uno de los jefes del Consejo Andino de Productores de Coca (CAPHC) desde su fundación en La Paz en marzo de 1991, en presidente del mismo en 1993 y en presidente también de la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba —frente intersindical que reunía a seis federaciones de la región— en 1994, Morales mantuvo las espadas en alto con la nueva Administración presidida desde agosto de 1993 por el emenerrista Gonzalo Sánchez de Lozada, llamado popularmente Goni, un convencido de las virtudes de la Ley 1.008 y de paso heraldo del liberalismo económico.

En los primeros meses de su mandato, Sánchez de Lozada manejó con prudencia el problema cocalero porque no quería tener abiertos al mismo tiempo todos los frentes de contestación social, luego de haber dejado quedado claro que su Gobierno iba a desatar la privatización general de las empresas del Estado, meter a Bolivia en las corrientes de integración regional y mundialización de los intercambios, y, en definitiva, dar un impulso decisivo a la NPE y su cohorte de desregulaciones, liberalizaciones y reconversiones, no obstante el previsible impacto demoledor en el tejido social, en un país que era ya el más pobre y el menos desarrollado de América del Sur.En enero de 1994 el Gobierno se comprometió ante las Federaciones del Trópico a promover los cultivos alternativos, como la piña, el banano, el palmito y las flores tropicales, y a abonar indemnizaciones justas, de manera que los productores de coca no perdieran poder adquisitivo. Sánchez de Lozada prometió también poner término a los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado y concentrar la represión en el narcotráfico y la delincuencia asociada. En apariencia, Morales y sus colegas habían conseguido que los poderes públicos dejaran de criminalizar al agricultor de la coca, el cual, aunque producía la materia prima de la que luego salía la cocaína, no formaba parte de las redes comerciales de la droga.

La tesis fundamental de los cocaleros bolivianos, inadmisible para las autoridades de Estados Unidos y tampoco asumida por la Convención de Viena de 1988 sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, era que ellos no podían ser hechos responsables de lo que terceras partes hicieran con sus cosechas. Además, añadían, la cocaína era una sustancia química totalmente ajena a los pueblos indígenas andinos; antes bien, era el resultado funesto del intento por el "hombre blanco" de "controlar" y "abusar" de la "sagrada hoja de coca". Ahora bien, el riesgo de perder el certificado estadounidense de "buena conducta" en la lucha contra el narcotráfico, lo que conllevaría la pérdida de la ayuda económica, impelió a Sánchez de Lozada a reponer en el primer plano la dinámica de erradicaciones forzosas y no sujetas a negociación. En julio de 1994 el Gobierno boliviano, desdiciéndose de sus recientes promesas, y la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) lanzaron la llamada Operación Nuevo Amanecer con el objeto de destruir 3.000 de las 34.000 hectáreas de cocales chapareños.

La operación represiva, que añadió a la lista de víctimas el nombre del joven cocalero Felipe Pérez Ortiz, ejecutado extrajudicialmente por los militares, motivó la convocatoria por Morales a finales de agosto de una "Marcha por la Coca, la Vida y la Dignidad", 600 km cubiertos a pie desde Villa Tunari hasta la sede del Gobierno en La Paz, para arrancar negociaciones. Con los alientos de la COB y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y al cabo de 22 días de movilización que la Policía y el Ejército, con sus arrestos, incluido, por breve tiempo, el del propio Morales, no consiguieron disolver, los 4.000 marchistas llegaron a la capital y su jefe indiscutible se las arregló para abrir con el Gobierno conversaciones directas sobre la adopción de una estrategia antidroga que fuera "genuinamente boliviana". De nuevo, la vía negociada no condujo a ningún acuerdo con visos de solvencia.

1995 fue el año que marcó un punto de inflexión, tomando un vericueto decididamente político, en la trayectoria de Evo Morales, que había adquirido una cierta fama nacional como líder sindical pugnaz y recalcitrante, un quebradero de cabeza permanente para el Gobierno de turno y un enemigo declarado de los intereses de Estados Unidos en esa parte de América Latina. El 23 de febrero Morales emprendió en Europa una gira de varias semanas de duración que le llevó a Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido e Italia. Allí, invitado por 14 ONG implicadas en la campaña Coca 95, una iniciativa para divulgar los aspectos económicos, sociales y culturales de la producción y el consumo de hoja de coca en el área andina, el activista boliviano repitió hasta la saciedad que "coca no es cocaína" y que Estados Unidos, si de verdad quería obtener resultados en la lucha contra el tráfico de drogas, lo que tenía que hacer era estrangular la demanda en su propio territorio.

El 18 de abril, después de asegurar que los chapareños estaban dispuestos a eliminar 5.400 hectáreas de cocales si se les compensaba con un plan de desarrollo alternativo, cuando presidía una reunión del CAPHC y horas antes de declararse el estado de urgencia, Morales, y con él varias decenas de dirigentes sindicales, fue arrestado y confinado en un lugar remoto del trópico amazónico. Fue la reacción del Gobierno a la nueva ola de protestas obreras y campesinas que convulsionaba el país. El 9 de mayo, al cabo de 21 días de "secuestro", como él lo llamó, Morales recobró la libertad en Cochabamba sin que el Gobierno llegara a precisar el cargo de "subversión" por el que había sido detenido. Desde este momento, arreció contra Morales una campaña de descalificaciones que buscaba desprestigiar su lucha, minimizando su componente social y cultural, y presentándola como una mera defensa de intereses corporativos que nada tendrían que ver con la causa de los pobres, amén de un negocio lucrativo que, aún peor, era el eslabón de partida de una cadena mortífera que destruía miles de vidas. Así, el Gobierno expresó su "sospecha" de que el líder cocalero, al "confundir deliberadamente" a los campesinos productores de hojas de coca con los ilegales productores de pasta base de cocaína, se dedicaba a "encubrir" al narcotráfico.

A continuación, el Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas (CONALID) instó a todos los "terratenientes" cocaleros a limitar las superficies cultivadas a las dos hectáreas, bajo derecho a ser indemnizados con 2.500 dólares por cada hectárea erradicada, y a que dejaran de "vender coca al narcotráfico". Morales, por supuesto, encabezaba la lista de los "terratenientes" y de esa "élite privilegiada" que era necesario "eliminar". Medios de comunicación occidentales empezaron a referirse a él como el "zar de la coca" y el campeón del "anarcosindicalismo" boliviano. Adjetivos de más grueso calibre, como "mafiosos cocaleros" y "narcoterroristas", iban a ser endilgados dentro y fuera del país en los años siguientes. Por su parte, Morales bramó contra las injerencias del "imperialismo yanqui", advirtió al Gobierno que defenderían sus cocales "hasta las últimas consecuencias" y puso a los miembros más militantes del colectivo de 35.000 productores de coca del Chapare en lo más parecido a un pie de guerra.

4. Salto a la política partidista y electoral en 1995: nace el MAS

Pero no todo era agitación y disturbios. En 1995, la nueva etapa de confrontación aconsejó a las organizaciones rurales dotarse de instrumentos extrasindicales, es decir, políticos. El propósito era competir con los partidos tradicionales en las elecciones para adquirir legitimidad democrática formal y ganar asiento en los distintos niveles institucionales de representación popular, desde donde podrían entablar los pulsos con el Gobierno central en una posición de más fuerza. En el movimiento cocalero empezó a hablarse de la "conquista total" y de "cambiar el sistema", más allá de conquistas parciales en el terreno de la lucha sindical.

Así, el 27 de marzo de 1995, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un evento denominado I Congreso Nacional de Tierra, Territorio e Instrumento Político, la CSUTCB, las Federaciones del Trópico, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB, representante de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas y el Oriente), la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa (FNMC-BS) lanzaron la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP). Aunque Morales era uno de sus principales animadores, la jefatura orgánica del protopartido fue encomendada al dirigente sindicalista quechua Alejo Véliz Lazo. Puesto que la Corte Nacional Electoral (CNE) se negó a darle la personalidad jurídica de partido, la ASP-IPSP pactó su participación electoral en las listas de la Izquierda Unida (IU), una coalición de agrupaciones izquierdistas que capitaneaba el Partido Comunista de Bolivia (PCB) y que desde las elecciones legislativas de junio de 1993 era extraparlamentaria.

En la primera prueba electoral, las municipales del 3 de diciembre de 1995, la IU conquistó 10 alcaldías y 49 concejalías, todas en el departamento de Cochabamba. En 1996, año en que varias decenas de miles de campesinos de la CIDOB realizaron la "Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas", entre otras razones para protestar contra el proyecto de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Morales fue elegido presidente del Comité de Coordinación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. En las elecciones generales del 1 de junio de 1997, la IU, ahora integrada solo por el PCB y el Movimiento Al Socialismo-Unzaguista (MAS-U, una formación que tenía su origen en el partido ultraderechista Falange Socialista Boliviana, FSB, que diera soporte político a la dictadura de Banzer, del cual se había escindido en 1987), con el 3,7% de los votos (el 16,5% en Cochabamba, donde obtuvo toda la representación), metió cuatro diputados en la Cámara baja del Congreso, de 130 miembros.

Morales, marcando el primer hito de su carrera política, fue uno de los candidatos de la IU que obtuvo el escaño, por la circunscripción que representaba a las provincias del Chapare y José Carrasco, y lo hizo con un abrumador 70% de los sufragios, la mayor cuota obtenida por cualquiera de los 68 candidatos elegidos por el sistema de mayoría simple en distritos uninominales. Tras estas elecciones, que catapultaron a la Presidencia de la República al ex general Banzer, hace tiempo reconvertido a los usos democráticos civiles al frente de su partido conservador Acción Democrática Nacionalista (ADN), Morales pasó a librar una pugna por el liderazgo con Alejo Véliz, fallido candidato presidencial aliancista. Esta rivalidad desembocó en 1998 en la separación de la ASP y el IPSP.

El aymara estaba decidido a conducir un partido que brindara una plataforma efectiva a las reivindicaciones de los cocaleros, pero la CNE se negaba en redondo a registrar el IPSP. Se decía entonces que la Embajada de Estados Unidos en La Paz presionaba al Gobierno de Banzer para impedir a los cocaleros del Chapare tener su propia fuerza política si es que iba a estar encabezada por Morales. Puesto que quería participar en las elecciones locales del 5 de diciembre de 1999, Morales se puso de acuerdo con el jefe del MAS-U, David Añez Pedraza —un potentado empresarial y antiguo militar que en el pasado se había distinguido por su oposición visceral a los movimientos indígenas, luego este arreglo tenía mucho de paradójico—, para que el IPSP tomara en lo sucesivo la sigla masista.

Sellado el acuerdo, el IPSP-MAS inició su andadura en enero de 1999 con Morales de presidente. Como agradecimiento por esta absorción con adquisición del nombre y los colores del MAS-U, un partido moribundo pero que conservaba su personería, Añez fue hecho "presidente vitalicio", con carácter honorífico, del IPSP-MAS, pronto llamado simplemente Movimiento Al Socialismo (MAS). En las municipales de diciembre de 1999, el MAS, con el 3,2% de los votos en toda Bolivia, a la zaga de ocho partidos, quedó confirmado por el momento como una formación pequeña de dimensión solo regional, con arraigo limitado a Cochabamba y La Paz (en especial en la región de los Yungas, ampliamente cocalera), que aportaron 58 de los 79 concejales ganados en nueve departamentos. La incidencia en el partido del factor racial, su ideología socialista y su especial identificación con las problemáticas de la coca del Chapare, que experimentaron un rebrote de tensión bajo la Administración banzerista, dificultaban la implantación del MAS en los departamentos no andinos de Pando, Beni y Santa Cruz, donde los electores indígenas no estaban tan ideologizados como los del Altiplano y el Trópico cochabambino, y tendían a votar a los partidos tradicionales.

En 1999 Morales continuaba siendo visto por la mayoría de los bolivianos criollos, muchos mestizos y parte de los indios, en especial los que habitaban en las tierras bajas orientales, como un sindicalista bronco y un agitador demasiado vinculado a la hoja de coca que no resultaba creíble como líder nacional con un proyecto para todo el país.Eso sí, su protagonismo había cobrado auge a lo largo de 1998, al calor de las masivas movilizaciones populares, con profusión de marchas, paros laborales, huelgas de hambre y cortes de carreteras, contra la implementación del llamado Plan Dignidad, el cual contemplaba cercenar totalmente para 2001 la producción de coca que, según el cálculo del Gobierno, era destinada a la producción de cocaína. El Plan Dignidad se proponía destruir sin miramientos 90.000 hectáreas de arbustos tipificadas como excedentarias.

La represión fue muy dura en el Trópico, donde en abril las fuerzas de seguridad mataron a una decena de personas e hirieron a bastantes más. Desde su escaño en la Cámara de Diputados, Morales denunció la "militarización" del conflicto y la "masacre" perpetrada en el Chapare. Más todavía, invocó el derecho de sus paisanos a resistir "militarmente" a las tropas que protegían la erradicación de los cocales y que no vacilaban en descargar sus armas de fuego contra los manifestantes, lo que le valió ser severamente advertido por el oficialismo de que se jugaba el desafuero parlamentario. La amenaza contra Morales se materializó el 24 de enero de 2002, cuando aún sonaban los ecos de los graves estallidos sociales de abril y octubre de 2000, provocados por la decisión del Gobierno de privatizar el agua de Cochabamba y encarecer los productos de consumo básicos, y, más cerca en el tiempo, de la serie casi ininterrumpida de protestas a lo largo de 2001, en paralelo a la ejecución, a buen ritmo, del Plan Dignidad.

Con la aquiescencia tácita del entonces presidente adenista, Jorge Fernando Quiroga Ramírez, vicepresidente con Banzer y su sucesor en agosto de 2001 debido al agravamiento del cáncer que padecía el antiguo general, una mayoría formada por 104 diputados de la ADN, el MNR el MIR, la Unión Cívica Solidaridad (UCS) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) aprobó despojar de su escaño al líder del MAS. El proceso disciplinario se fundamentaba en las acusaciones de que Morales había instigado los violentos enfrentamientos registrados días atrás en la localidad chapareña de Sacaba, en los que habían muerto tres campesinos, tres soldados y un policía, y también el secuestro y asesinato por desconocidos de un sargento y un suboficial del Ejército en septiembre de 2000.

El Legislativo hizo notar también que en octubre de 2001 el acusado había amenazado con "hacer arder" el Chapare y con a sumir la región en la "guerra civil". La Comisión de Ética de la Cámara halló indicios del incurrimiento por el diputado aymara en "faltas graves en el ejercicio de sus funciones" y, en un tiempo récord, le desaforó. Sin la inmunidad parlamentaria, Morales se exponía a ser detenido y procesado penalmente como presunto "autor intelectual" del homicidio de los agentes del orden. Pero la justicia no inició diligencias contra Morales que, lejos de ser acallado o neutralizado políticamente, adquirió una aureola de representante popular injustamente represaliado y vio crecer su popularidad como la espuma.

El 5 de marzo de 2002, después de interponer un recurso contra la resolución legislativa ante el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia, la defensa y la inviolabilidad parlamentaria, y de resignar al frente de la Confederación de Productores de Coca de Cochabamba, Morales fue avalado por los delegados de las Seis Federaciones del Trópico como el candidato presidencial del MAS en las elecciones presidenciales del 30 de junio. La multitud congregada en La Paz aclamó a Morales y a su compañero de fórmula para la Vicepresidencia, el periodista José Antonio Quiroga Trigo, a los gritos de ¡kausachum coca! (¡viva la coca!) y ¡huaiñuchum yanquis! (¡abajo los yanquis!), y enarbolando wiphalas, la bandera de dibujo ajedrezado y multicolor emblema de las culturas andinas, y la enseña tricolor boliviana.

5. Primera tentativa de ganar el poder en 2002 con un programa de izquierda

Puesto que aspiraban a dirigir el Ejecutivo boliviano, Morales y el MAS elaboraron un programa donde las reivindicaciones cocaleras e indigenistas, sin perder un ápice su vigor, cedían espacio a propuestas con una dimensión más nacional. El MAS reclamaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna de 1967 en un sentido de perfeccionamiento democrático así como una explotación de las reservas de gas del departamento sureño de Tarija, eje de una política nacional de hidrocarburos aún por determinar, que estuviera al servicio del desarrollo interno del país. Morales quería que las futuras rentas del gas tarijeño repercutieran directamente en el nivel de vida de los bolivianos, lo que, a su entender, requería anteponer el consumo interno a la exportación, y el control por el Estado a la privatización del sector. En particular, el MAS no quería que el gas tarijeño se vendiera a Chile, en tanto el país vecino no se aviniera a negociar la restitución del acceso oceánico, la franja de Atacama, que le fue arrebatado a Bolivia como resultado de la Guerra del Pacífico, o del Salitre, en 1879.

El 30 de junio de 2002 Morales no ganó en las urnas porque la mayoría del electorado aún no veía clara o no compartía su tesis principal, que Bolivia, un país rico en recursos naturales pero esquilmado y depredado por una serie ininterrumpida de dictaduras corruptas, mafias políticas y multinacionales avariciosas, tenía que "gobernarse por sí mismo" y recuperar un patrimonio enajenado. Dicho de otra manera, Morales no conquistó el poder entonces porque el descrédito de los partidos y políticos tradicionales aún no había tocado fondo y porque el hartazgo de la inmensa mayoría de ese 83% de bolivianos indígenas y mestizos (aymaras y quechuas solos suman aproximadamente el 60% de la población) por la perpetuación de las escandalosas desigualdades en el reparto de la renta nacional y por la marginación socioeconómica que padecían, todavía requería el catalizador definitivo. Con todo, el rendimiento electoral del candidato y su partido fue óptimo, por no decir espectacular. En las presidenciales, Morales alcanzó el 20,9% de los votos, situándose ligeramente por encima del que había partido como gran favorito, Manfred Reyes Villa, de la NFR, y a tan solo 1,6 puntos de Sánchez de Lozada, que buscaba su segundo mandato.

El mirista Paz Zamora fue cuarto con el 16,3% y en quinto lugar, con el 6,1% de los sufragios, quedó el otro candidato indígena, Felipe Quispe Huanca, secretario ejecutivo de la CSUTCB, líder del partido Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y Mallku (Cóndor, un título de caudillaje tradicional) de los aymaras. Considerado más radical que Morales, Quispe, quien figurara entre los organizadores en los años ochenta del Ejército Guerrillero Túpak Katari (EGTK, de inspiración maoísta y promotor, con éxito nulo, de la insurrección popular y la lucha armada de los indios del Altiplano), venía manteniendo una relación ambigua con Morales, con ramalazos de mutua desconfianza y rivalidad personal que en algunas ocasiones habían impedido la adopción de estrategias conjuntas, pese a estar de acuerdo en muchos aspectos. Cabe suponer que si el MAS y el MIP hubiesen concurrido a las elecciones de 2002 de la mano y con un candidato conjunto, los indígenas habrían acariciado el Gobierno de Bolivia.

En las votaciones legislativas, el MAS sacó un porcentaje bastante más modesto, el 11,9%, lo que se tradujo en 27 diputados y ocho senadores, convirtiéndose en la segunda fuerza parlamentaria detrás de la alianza del MNR y el Movimiento Bolivia Libre (MBL). Morales se presentó también a diputado y en esta elección ganó el escaño por su circunscripción con el 81,3% de los sufragios. Los masistas irrumpieron con tanta fuerza en el sistema de partidos que fueron los más votados en los departamentos altos de La Paz, Oruro y Potosí, amén del bastión subandino de Cochabamba, donde la candidatura presidencial de Morales obtuvo el 37,6% de los votos. En la oriental Santa Cruz, bastión de Goni y motor económico de Bolivia, el MAS tuvo una cuota del 9,6% y llevó a la Cámara de Diputados al líder de los indios del departamento, José Bailaba Parapaino, cabeza de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), que había aceptado presentarse en su lista.

Conforme a la Constitución, dado que ningún candidato había alcanzado en las urnas la mayoría absoluta del 50% más uno de los votos —lo que no sucedía desde 1966, cuando el autócrata castrense de aquellos años, el general René Barrientos Ortuño, arrasó en unas elecciones que no reunían garantías democráticas—, correspondía al Congreso elegir al presidente de entre los dos candidatos más votados en la elección directa. En la Cámara legislativa, donde la partidocracia tradicional reunía una holgada mayoría, Morales, el indígena hostil a la "oligarquía" blanca-criolla, no tenía ninguna posibilidad de ganar la partida: el 4 de agosto, días después de que el Tribunal Constitucional, con el argumento jurídico de que habían sido computados como votos favorables al desafuero una decena de abstenciones, fallara a favor del líder socialista en su demanda de nulidad de la resolución parlamentaria del 24 de enero (Morales, luego, renunció a que se le abonaran las remuneraciones como diputado retenidas desde febrero), Sánchez de Lozada, con los votos del MNR, el MBL, el MIR, la ADN y la UCS, fue elegido presidente de la República.

En estos días, cabeceras de la prensa publicaron la noticia de que el Gobierno de Washington había advertido a su homólogo de La Paz de que se jugaba la certificación, plasmada en 90 millones de dólares anuales en ayudas, si el Congreso investía a Morales. De hecho, cuatro días antes de las elecciones generales, el entonces embajador, Manuel Rocha, diplomático muy aficionado a entrometerse en los asuntos internos del país anfitrión con mensajes de orientación política y apodado por ello el Virrey, se permitió recordar a los bolivianos que si elegían "a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína importante, ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos". Esta injerencia estadounidense, con seguridad, dio más votos a Morales, quien respondió al embajador dándole "las gracias" por su exhortación al pueblo boliviano.

6. Actuación determinante en la guerra del gas y la caída de Sánchez de Lozada

Ya antes de tomar posesión la nueva Administración de Sánchez de Lozada, Morales advirtió que el MAS estaba listo para practicar una oposición política agresiva, y que si sus propuestas de detener la erradicación de cocales, renacionalizar los hidrocarburos y convocar una Asamblea Constituyente para reformar el sistema político no eran atendidas, los masistas no tendrían más remedio que "salir a la calle". Toda vez que el Ejecutivo no tenía intención de satisfacer ninguna de las tres demandas, el conflicto, y de la naturaleza más explosiva, estaba servido. Por de pronto, el MAS, y con él el MIP, la CSUTCB, la COB y las asociaciones vecinales de El Alto, la populosa urbe dormitorio crecida en las afueras de La Paz, se opusieron frontalmente al impuestazo, el nuevo gravamen directo, progresivo y no deducible, de hasta el 12,5%, con el que el Gobierno esperaba recortar el déficit fiscal, que ascendía al 8,5% del PIB, para poder obtener del FMI una línea de crédito de 4.000 millones de dólares hasta 2005.

Los días 12 y 13 de febrero de 2003 La Paz y sus alrededores fueron verdaderos campos de batalla que enfrentaron a miles de manifestantes, policías en huelga y soldados encargados de imponer el orden. Los disturbios degeneraron en actos vandálicos y saqueos que causaron graves daños en varias oficinas del Gobierno y en sedes de los partidos tradicionales. Luego de conseguir evadir, protegido por un tupido cordón de seguridad, el asedio al que le habían sometido las turbas en el Palacio Quemado, la sede paceña del Ejecutivo nacional, Sánchez de Lozada se vio forzado a anunciar la retirada del paquete fiscal. Las refriegas, de inaudita violencia, se saldaron con 33 muertos y dos centenares de heridos. Algunos cadáveres presentaban orificios de bala que, según testigos presenciales, correspondían a los disparos realizados por francotiradores del Ejército apostados en edificios altos.

Morales no resultó aplacado por la contramarcha legal del Gobierno. El mismo 13 febrero llamó a observar una huelga en todo el país, seguida de otro paro general de 48 horas para los días 17 y 18. Ambas huelgas generales tuvieron un seguimiento bastante limitado. Radicalizado como nunca y, daba la impresión, asomándose peligrosamente a la vía inconstitucional e insurreccional, Morales hablaba no solo en nombre de su partido, como el cabeza de la oposición política parlamentaria, sino también como el líder de hecho de los cocaleros y del recién creado Estado Mayor del Pueblo, un frente indígena, campesino y obrero en el que aunaron posturas las Federaciones del Trópico, la COB, la CSUTCB, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y otros colectivos sindicales y sociales.

En vísperas del estallido popular de febrero, Morales afirmó que los indígenas tenían derecho a dotarse de una fuerza armada para defenderse de la represión gubernamental (en apariencia, tal fuerza armada ya existía desde enero, el llamado Ejército de Dignidad Nacional, EDN, formado por campesinos quechuas del Chapare que se mostraron a los periodistas encapuchados a la usanza del EZLN del estado mexicano de Chiapas y exhibiendo un puñado de vetustos mosquetones máuser por todo pertrecho), y ahora acusó al presidente de estar "asesinando al pueblo". Por su parte, medios gubernamentales acusaron al MAS y a su conductor de planificar los desmanes callejeros como parte de una conspiración para subvertir el poder legítimo y desestabilizar la democracia, que tanto había costado asentar en Bolivia. Sin embargo, los que participaban en las protestas insistieron en su carácter espontáneo, fruto, según ellos, de una rabia popular que crecía de día en día.

Las medidas de apaciguamiento que Sánchez de Lozada aplicó a continuación de su cancelación tributaria (reorganización del Gabinete, supresión de ministerios, renuncia a su sueldo como presidente, desvinculación del ajuste fiscal de la asistencia del FMI, oferta de diálogo social y revisión de la política cocalera) no impresionaron a los sindicatos, los movimientos sociales y las fuerzas políticas de izquierda, que, siguiendo los llamados de Morales, Quispe, Roberto de la Cruz, dirigente del sindicato alteño Central Obrera Regional (COR), y Jaime Solares Quintanilla, secretario ejecutivo de la COB, continuaron en pie de guerra, organizando marchas, bloqueos de carreteras y otras expresiones de desobediencia civil con regusto insurreccional. Si el bando opositor acogía con pleno escepticismo o desechaba por no creíbles las buenas intenciones transmitidas por Sánchez de Lozada, de lo que no tenía duda era que el poder estaba sometido al diktat de Estados Unidos. Las señales de esta subordinación se amontonaban.

Por ejemplo, el nuevo embajador en La Paz, David Greenle, transmitió al Gobierno la advertencia de que cualquier política tendente a legalizar plantaciones de coca que hasta ahora eran consideradas excedentes constituiría una violación de los compromisos internacionales de Bolivia y de la propia ley boliviana. De nuevo, fueron esgrimidas las amenazas del cese de las ayudas norteamericanas al desarrollo y de la asistencia de los organismos multilaterales de crédito.

Pasado el ecuador de 2003, el motivo principal de la durísima oposición política planteada por Morales empezó a ser otro: la decisión del Gobierno, más o menos definitiva pero aún no anunciada formalmente, de que el gas de Tarija fuera explotado por un consorcio internacional, Pacific LNG, en el que participaban Repsol YPF (la compañía hispano-argentina ya era una de las adjudicatarias de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, en 1997), British Gas y Pan American Energy, exportado a través de un puerto chileno (las condiciones financieras y técnicas establecían inequívocamente que una facilidad peruana no era factible), quizá a partir de 2008, y vendido a quien quisiera comprarlo, ya fuera México, Estados Unidos, Paraguay o el propio Chile.

El conocimiento de los planes del Gobierno que integraban el MNR, el MBL, el MIR, la NFR y la UCS con respecto al gas puso en marcha en la segunda semana de septiembre de 2003 otra ola de protestas que, a diferencia de los disturbios de febrero, tuvo un carácter sostenido y una dimensión progresivamente nacional, desde su epicentro en el departamento de La Paz, involucrando a más personas y grupos sociales. Esta vez, los manifestantes iban directamente contra Sánchez de Lozada, al que se propusieron descabalgar de la Presidencia. Gremios profesionales, colectivos sociales y partidos de izquierda hicieron de un asunto coyuntural (aunque de alcance estratégico) como era la venta del gas de Tarija al extranjero, vista con hostilidad, ciertamente, por la gran mayoría de la población, incluso entre las Fuerzas Armadas, y más si los compradores iban a ser Chile y Estados Unidos, el leit motiv de la arremetida contra toda una estructura socioeconómica de exclusión e injusticia que se remontaba al estado de cosas previo a la revolución de 1952, y contra las tendencias librecambistas y de reducción del Estado inauguradas en 1985 con la NPE. Así, en el abanico de demandas de los huelguistas no faltó la derogación del D. S. 21060.

Sentimientos de matiz xenófobo y convicciones políticas socialistas aparte, entre la población existía una profunda desconfianza de que los ingresos de las exportaciones gasíferas, que sin duda iban a aportar pingües beneficios a un ramillete de empresas foráneas, terminaran revirtiendo alguna vez al bienestar de todos los bolivianos en la forma de unas mejores condiciones de vida. Ya había sucedido en el pasado con la plata, el caucho, el estaño y el petróleo, cuyas ventas en los mercados internacionales, en los años en que había demanda y los negocios podían ser redondos, ni solucionaron los problemas de los pobres ni generaron tejido industrial. Sánchez de Lozada afirmaba categóricamente que las ganancias de la operación, estimadas optimistamente en hasta 1.500 millones de dólares anuales, se iban a destinar de manera exclusiva a financiar proyectos sanitarios y educativos, pero no fue creído.

Algunos no cuestionaban el plan exportador, pero querían que se revisara la Ley de Hidrocarburos, promulgada bajo el primer Gobierno de Sánchez de Lozada en abril de 1996, para permitir al Estado recaudar más por el gas. El actual texto establecía que las transnacionales petroleras que operaban en Bolivia habían de pagar el 18% en regalías sobre ingresos más un 34% sobre los beneficios, fiscalmente deducibles; para la oposición y las organizaciones promotoras de las protestas, y para el MAS en particular, la cifra del ingreso fijo por las regalías no podía ser menor del 50% y toda deducción fiscal debía ser suprimida. En resumidas cuentas, la elección del puerto extranjero de embarque del gas empezó a importar menos que su propia salida de Bolivia en las condiciones de participación empresarial conocidas o atisbadas y con la actual legislación en la mano, así como antes de generalizarse su uso doméstico e industrial en el país.

La crisis política entró en una fase que hacía imposible su desactivación hacia el 15 de septiembre, cuando campesinos de la ribera del Lago Titicaca bloquearon las carreteras que iban a La Paz con las exigencias de que se pusiera en marcha un plan de desarrollo rural y no se exportara el gas a Estados Unidos. Cinco días después, un enfrentamiento en la localidad de Warisata, 148 km al noroeste de La Paz, entre fuerzas del orden y paisanos que el Gobierno vinculó a la gente de Quispe, concluyó con la muerte de cuatro civiles y un soldado del retén que escoltaba una caravana de vehículos con 800 turistas que se habían quedado bloqueados por los cortes en las comunicaciones. El 21 de septiembre la CSUTCB declaró el "estado de sitio" y la "guerra civil indígena" en el Altiplano. En la jornada siguiente, sindicalistas, cocaleros y militantes del MAS constituyeron en Cochabamba una Dirección Única de Defensa del Gas. Era la primera vez que las huestes de Morales fundaban una plataforma en defensa de un bien natural ajeno a su terruño, el Chapare, pero que revestía un interés crucial para el conjunto del país. Con este acto, Morales se puso a empujar con fuerza el ariete antigubernamental.

El 24 de septiembre la COB convocó una huelga general indefinida a partir del día 29 que tenía un carácter descaradamente político, ya que la primera reclamación era la dimisión pura y simple del presidente. En los primeros días de octubre, las manifestaciones, los paros cívicos y los cortes de vías empezaron a colapsar La Paz, mientras que en El Alto, a 14 km del centro de la capital, los violentos choques entre los movilizados y las fuerzas policiales y militares fueron dejando un reguero de muertos. El Gobierno habló de un proceso de "golpe de Estado", pero no se atrevió a declarar el estado de sitio, mientras que la Iglesia católica y diversas ONG denunciaron "una verdadera masacre". El 13 de octubre, con La Paz a punto de sumirse en la revuelta popular y 20.000 personas manifestándose en sus calles, y con las algaradas extendiéndose a los demás departamentos del país a excepción de los habitualmente pacíficos Beni y Pando, Sánchez de Lozada hizo un anuncio de trascendencia: dejaba en suspenso los planes sobre el gas y convocaba un diálogo nacional que se desarrollaría hasta el 31 de diciembre, en el curso del cual el Gobierno recogería las opiniones de todos los sectores sociales.

Morales y los otros líderes de la protesta se felicitaron por el anuncio sobre el gas, pero según ellos este llegaba demasiado tarde: lo que el presidente tenía que hacer era abandonar el poder sin dilación. La dramática jornada del lunes 13 de octubre terminó con 28 muertos, casi todos producidos en la urbe alteña, lo que elevaba a 63 las víctimas mortales producidas en el último mes en todo el país. El desenlace dimisionario del acoso a Sánchez de Lozada se produjo el 17 de octubre de 2003, después de caer en saco roto su propuesta de someter a consulta popular y por departamentos las cuestiones de la exportación del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la incorporación de la Asamblea Constituyente en la Constitución, de alertar contra la instauración en Bolivia de una "dictadura narco-sindicalista" y de perder el apoyo de los partidos que conformaban la mayoría congresual.

Tras enviar la carta de renuncia al Congreso, Sánchez de Lozada burló sin dificultad el dispositivo de vigilancia que los enardecidos seguidores de Morales habían montado en torno al Palacio Quemado. Por la noche, el ya ex presidente tomó en Santa Cruz de la Sierra un avión que lo condujo a Miami, primera parada de su exilio en Estados Unidos. Cuando tuvo noticia de que su archienemigo se disponía a huir, Morales instó a la población a que impidiera a Goni abandonar La Paz, pues debía "ser juzgado por delitos de lesa humanidad" y "estar 30 años en la cárcel". Días después, con Sánchez de Lozada a buen recaudo en Florida, Morales promovió ante la Fiscalía General la apertura contra el mandatario derribado de un pliego de acusaciones que incluía la de "genocidio", en relación con los manifestantes abatidos por las fuerzas del orden.

7. Una oposición fluctuante al presidente Mesa: de la tregua social a la presión callejera

El liderazgo de Morales salió muy reforzado de esta victoria política, que, empero, presentaba un lado amargo por el alto coste en vidas humanas que había tenido. Ya era la personalidad más influyente del país, como su capacidad de movilizar masas acababa de mostrar. Al nuevo presidente tomado en juramento por el Congreso para completar el mandato constitucional en 2007, el hasta ahora vicepresidente, Carlos Diego Mesa Gisbert, un periodista e historiador no adscrito a ningún partido que había roto con su superior institucional el 13 de octubre nada más conocer el derramamiento de sangre en El Alto, y que venía gozando de bastante respetabilidad por su progresismo, su independencia, su honestidad y su talante conciliador, Morales le concedió la suspensión de los actos de protesta y un período de tregua hasta ver si se concretaban sus propuestas para, tal era el deseo de Mesa, "romper los escenarios de confrontación".

Mesa ofrecía la convocatoria de un referéndum "vinculante" sobre la cuestión del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos para permitir recaudar más al Estado y el lanzamiento de la Asamblea Constituyente, aunque las imprecisiones de esta agenda presidencial sembraron desconfianzas en el MAS desde el primer momento. Con todo, las constantes apelaciones de Mesa a la paz civil, sus promesas de investigar judicialmente la represión gubernamental en las protestas y su desautorización de la ortodoxia liberal como modelo económico a seguir fueron recibidos por buena parte de la conmocionada sociedad boliviana como un lenitivo tan positivo como esperanzador.

Mientras le daba un respiro al nuevo mandatario, Morales aprovechó para relanzar las relaciones internacionales de su partido y para publicitar su causa fuera de Bolivia. Sus tratos de camaradería con los presidentes cubano Fidel Castro y venezolano Hugo Chávez desataron todo tipo de especulaciones, algunas realizadas con tono de escándalo y alarma, sobre la posible extensión a Bolivia de la alianza estratégica forjada por estos dos caudillos izquierdistas de nula (el primero) o dudosa (el segundo) cultura democrática, al decir de sus detractores. Que el boliviano se codeara también con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien a su vez venía cultivando una estrecha colaboración triangular con los dos dirigentes caribeños, no parecía suscitar tanta preocupación; además, a Lula, esas amistades se le recriminaban mucho menos.

A lo largo de 2003 Morales estuvo hiperactivo en los ambientes de la izquierda y la extrema izquierda latinoamericanas. Tendió lazos con la pléyade de organizaciones políticas y revolucionarias integrantes del controvertido Foro de São Paulo, envió al Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre una comunicación titulada ¡Basta de este modelo neoliberal! y no se perdió el Encuentro Hemisférico contra el Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), concebido por Chávez como plataforma de promoción de su Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), que era su respuesta, apoyada por el boliviano con entusiasmo, al proyecto de desarme arancelario panamericano auspiciado por Estados Unidos.

Morales expresó su "solidaridad" con la Revolución Bolivariana iniciada por Chávez en Venezuela y también tuvo palabras de halago para Castro y el régimen cubano. Así, el 30 de octubre, ante la Asamblea del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) reunida en La Habana, el invitado boliviano afirmó que "en América Latina tenemos que construir muchas Cubas" y que "muy pronto vamos a celebrar la transformación de América Latina en otro Vietnam para Estados Unidos". Estas encendidas palabras de Morales fueron recogidas por el diario Miami Herald. Ya en casa, Morales robó protagonismo a la XIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, celebrada en Santa Cruz de la Sierra los días 14 y 15 de noviembre, al orquestar al mismo tiempo y en la misma ciudad el Encuentro Social Alternativo, una verdadera "cumbre de los pueblos" guiada por la consigna de "otro mundo es posible", según sus participantes,

Desde su sensacional rendimiento en las elecciones generales de 2002, el MAS estaba generando toda una